スマホ代の最適化のために、格安SIMを選び直しました。スマホ2台持ちユーザーのための2024年下半期 格安SIMの選び方・見直し方について説明します。

スマホ2台持ちになった経緯

2022年10月にOCNモバイルONE契約と同時に、OPPO Reno7を購入し、数年ぶりにAndroid端末を使うことになりました。その1年後、2023年9月に iPhone 15 が発売されました。Proにするかどうしようか迷いましたが、望遠カメラ性能に惹かれ、思い切って iPhone 15 Pro に乗り換えました。ちなみに iPhone 15では、あの忌まわしきLighteningケーブルが廃止され、スマホの充電ケーブルの規格が、Android/iPhone問わず、ようやくUSB-Cケーブルに統一されました。

しかし、1年振りにiPhoneをつかってみると、以下のような不便さがありました。

- 使っていたBluetoothイヤホンが通勤中に混線で音が途切れる

- 手持ちの有線イヤホンを使いたくてもイヤホンジャックが使えない

- OPPO Reno7より画面サイズ小さくて動画が見づらい

OPPO Reno7は、価格からみても、iPhone 15よりは明らかに全体的なスペックは劣りますが、画面の大きさからiPhoneより動画が見やすかったり、イヤホンジャックが使えます。そこで、用途によって2台のスマホを使い分けることにしました。

切り替え前の格安SIM

スマホ2台持ちにするにあたって、それぞれのスマホで利用する格安SIMの選び方は、かなり工夫しました。

まず、iPhone 15 Pro には、LINEやSNS閲覧、スマホ決済のための最低限のデータ容量があればよいので、IIJmioの音声付きギガプラン 5GB 月額990円を au回線で利用していました。その他に通話代を下げるために、日本通信SIMの合理的シンプル290プラン (docomo回線)を使い、毎月290円で 1GBのデータ容量追加と、通話料 30秒11円と他の格安SIMの半額で通話できるようにしています。日本通信SIMのdocomo回線は、au回線で契約しているIIJmioに通信障害があったときに備えての予備回線の役割を持たせています。

一方、もう一台のスマホ OPPO Reno 7では、NetflixやYouTubeなどの動画視聴を前提としていたので、LINEMO スマホプラン(20GB/ 月額 2,728円)を契約し、データ容量を気にせず動画が視聴できるようにしました。また、初期費用が無料だったので、povoのeSIMも念のためいれています。povoを入れた理由ですが、データ通信がなければ月額無料であること、また、povoはau回線であるため、SoftBank回線のLINEMOが使えなくなっても、スマホ利用が継続できるようにとの配慮です。

この2台のスマホと4つの格安SIMで、NTT docomo/au/SoftBankのどのキャリアに障害が発生しても、同時発生でなければ、スマホを利用しつづけられる万全の体制を整えました。

ここまで予備回線にこだわるのは、2022年7月2日に発生した auの大規模通信障害が理由です。このとき au回線を利用している UQmobileを使っており、2日間という長期間にわたるサービス停滞に憤りを感じるとともに、自衛策を取らなければと痛感したのが発端でした。

通信障害自体は、各キャリアとも数年に1度起こる程度です。しかし、SNS、QR決済や交通系カードなど日常生活のほとんどをスマホ依存している現在では、「Wi-Fiがない環境では、1時間の通信サービス停止も受け入れられない」というのがユーザーの正直な気持ちでしょう。

実際の利用状況と使い勝手は?

さて、ここまで熟考を重ね、選んだ格安SIMですが、実際の利用状況と使い勝手はどうだったのでしょうか?3つほど想定外のことがありました。

データ使用量

まず直近のデータ使用量ですが、思ったほどギガが必要ないことがわかりました。これは、通勤途中に音楽を聴くことはあっても、動画を思っていたほど見なかったためです。以下が過去5ヶ月間のそれぞれの格安SIMにおける実際のデータ使用量です。10GBを超える月もありましたが、最近では5GBを下回っています。

| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |

| IIJmio (5GB) | 2.25 | 1.64 | 5.43 | 3.67 | 3.42 |

| LINEMO(20GB) | 10.34 | 5.55 | 13.16 | 8.92 | 3.8 |

これならば、それぞれのスマホで 毎月 5GBのデータ量があれば十分そうです。

通話料金

通話が発生する場合に備えて、通話料半額の日本通信SIMを用意したのですが、ほとんど通話することがなかったため、あまり意味がない工夫となってしまいました。

iPhoneでのデュアルSIMの不便さ

これは MVNO格安SIMを使った場合に固有な問題かもしれませんが、iPhoneにおいて、日本通信SIMとIIJmioのデュアルSIMで使い分けようとしましたが、うまくいきませんでした。iPhoneでは、日本通信SIMを物理SIM、IIJmioをeSIM にしましたが、IIJmioから日本通信SIMにきりかえようとすると、日本通信SIMのARPファイルを認識せず、日本通信SIMでデータ通信ができないのです。そのため、IIJmioから日本通信SIMに切り替えるたびに、日本通信SIMのARPファイルの削除・再インストール、スマホの再起動が必要になりました。これでは不便すぎて実用的ではありません。

もともとiPhoneは、Androidスマホに比べてデュアルSIMへの配慮が足りず、物理SIMカードも1枚しか使えません。(Androidスマホは、物理SIMカードスロットを2つ装備している場合が多い)

仕方がないので、日本通信SIMは通話のみ、 IIJmioはデータ通信のみとなり、日本通信SIMの1GBは、毎月使われず無駄になりました。

スマホ2台持ちユーザーのための格安SIM見直し

さて、以上の状況を踏まえ、スマホ2台持ち、データ容量合計10GB未満で済むよう、格安SIMの見直しを行います。

過去2年間で多くの格安SIMを試しました。格安SIMは実際に使ってみないとメリット・デメリットがわからないからです。

以下の記事にも書きましたが、実際に試したのは以下の9つです。

参考記事)本当に使える格安SIMはどれ?人気・注目の9社を実際に使ってみた結果は?

今回はそうした経験も踏まえつつ、格安SIMを選びます。新たに、良い格安SIMが見つかれば積極的に試したいと思います。

「データ使用量にあった適切な料金プランを選ぶ」のが今回の重要なポイントですが、一方で「繋がりやすさ」や「通信速度」をおろそかにはできません。

「キャリアが異なる通信回線を複数もち、通信障害に備える」という点は、2台のスマホそれぞれに別のキャリアの格安SIMをいれる必要はなく、2台のスマホの間で別のキャリアの格安SIMを使っていれば問題なさそうです。

さて、今回選んだ2つの格安SIMとその理由です。

- iPhone 15 Pro向け –> LINEMO

- OPPO Reno7向け –> J:COM MOBILE

iPhone 15 Pro向け

まず、iPhone 15のほうは、IIJmio + 日本通信SIMから、LINEMOに集約することにしました。

選んだ理由は、「料金体系変更に伴うキャンペーン」があり、「初期事務手数料が無料」だからです。

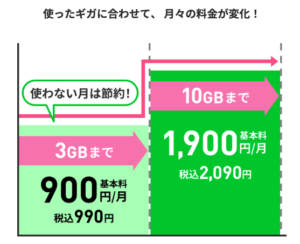

7月末現在、LINEMOでは料金体系の変更に伴うキャンペーンを実施しています。これまでLINEMOは、3GBまで 990円の「ミニプラン」と 20GBまで 2,728円の「スマホプラン」の2つしか選択肢がありませんでした。

|

それが、3GB以上 10GB以下のユーザーをカバーする、従量課金の料金体系「ベストプラン」が発表されました。

|

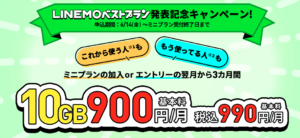

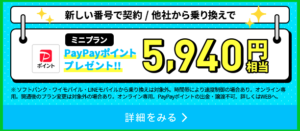

それにあわせて 6月から発表記念キャンペーンが実施されています。キャンペーンにエントリーし、ミニプランに加入しておくと、3ヶ月間 990円で 10GB毎月利用でき、開通から7ヶ月後に、5,940円相当のPayPayポイントがもらえるというものです。

|

|

また、LINEMOは、初期事務手数料もかからないので、このキャンペーンは、乗っかっても損はないとかんがえました。LINEMOのつながりやすさは、OPPO Reno 7ですでに体験済。念のため、最近の通信速度も「みんそく」で調べましたが、特に問題はないようです。

OPPO Reno7向け

さて、サブスマホのOPPO Reno7については、今回新たに J:COM MOBILEを選択しました。理由は以下の3つです。

料金体系が手頃

J:COM MOBILEは、5GB以下で 月額1,628円です。3GBまでで 1,000円未満を出してくる格安SIMが多い中、5GB以下でこの価格なのであれば、許容範囲であり、試してみる価値があると考えました。

|

au回線である

LINEMOでSoftBank回線を選んでしまったこと、また近年 docomo回線の格安SIMは、つながりやすさと、混雑時の速度低下で極めて評判がよくないため、選びたくなかったからです。(実際、docomo回線を利用した日本通信SIMは、都心の混雑時間帯でつながりにくいなど、通信品質に問題があることがありました。)

通信品質がよいと思われる

みんそく(みんなのネット回線速度)の格安SIMランキングで、J:COM MOBILEは、100 Mbps以上の速度で一位となっています。利用する地域によって通信品質は大きく変わりますが、ためてみる価値はありそうです。

J:COMモバイルでは、ネット回線や電気・ガスなど他のJ:COMのサービスに加入しない限り割引やキャッシュバックはありません。しかし、この料金体系で通信品質がよければ、割引がなくても許容範囲と考えました。

自分史上、10番目の格安SIMとして、8月から使い勝手を評価・検証してみたいと思います。